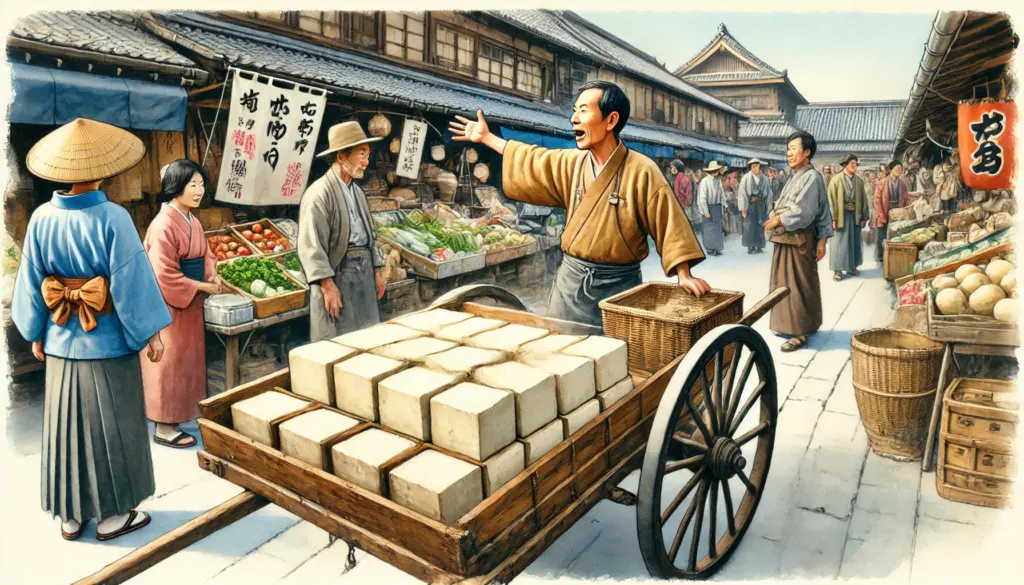

街中で聞こえる独特のラッパの音色と共にやってくる豆腐の移動販売。昔ながらの風情ある光景ですが、「豆腐の移動販売が怪しい」と感じている方も少なくありません。

なぜ移動販売がうるさいと感じる住民がいる一方で、懐かしさを感じる人もいるのでしょうか。染野屋などの有名店は実際どのような運営をしているのでしょうか。また、移動販売と宗教の噂や値段設定の疑問点など、気になる情報が検索されています。

広島や富山などの地域では今も移動販売が根付いており、高齢者支援の役割も担っています。意外にも儲かるビジネスモデルとして注目されている一方で、開業には300〜500万円程度の資金が必要です。

本物の豆腐を見分ける方法や、安い豆腐と高い豆腐の違い、さらには冬場に凍ってしまった商品の活用法まで、豆腐の移動販売にまつわる様々な疑問や情報を整理してみました。

伝統的な販売方法を守りながらも、時代に合わせた工夫をしている移動販売車の実態について、詳しく見ていきましょう。

記事のポイント

- 豆腐の移動販売がうるさいと感じる理由と歴史的背景

- 染野屋などの有名店の実態と移動販売ビジネスの収益性

- 移動販売の豆腐が高価な理由と本物の見分け方

- 豆腐の移動販売を始めるための必要資金と許認可

豆腐の移動販売が怪しいと思われる背景

移動販売がうるさいと感じる住民の声

染野屋など有名店の実態とは

移動販売と宗教の噂について

値段の設定に関する疑問点

本物か偽物か見分ける方法

移動販売がうるさいと感じる住民の声

移動販売の豆腐屋さんといえば、独特のラッパの音色が特徴ですが、これがうるさいと感じる住民の声が少なくありません。特に染野屋などの老舗豆腐店は伝統的な販売方法としてラッパを鳴らしていますが、Yahoo!知恵袋などには「すごくうるさい」「ウザイ」といった苦情が寄せられています。

朝早くから夕方まで、定期的に同じ音が鳴り響くことで、在宅勤務の方や小さいお子さんがいるご家庭、夜勤明けの方などは特に不快に感じることがあるようです。

一方で、このラッパの音色に懐かしさを感じる方も多く、SNSでは「昭和時代の子供の頃を思い出した」「懐かしい音色に外に飛び出した」といったポジティブな声も見られます。

実は豆腐屋さんがラッパを吹き始めたのは日露戦争後とされており、それまでは朝顔形の鈴を振っていたそうです。時代とともに販売方法は変わりつつありますが、地域によっては音量や時間帯について配慮を求める声が高まっています。

染野屋など有名店の実態とは

染野屋は豆腐の移動販売で知名度が高く、創業100年以上の老舗豆腐店として知られています。移動販売車に「染野屋」と書かれた車を見かけたという報告が各地から上がっていますが、実際の運営実態はどうなのでしょうか。

染野屋のYouTubeチャンネル「染野屋TV 会社のリアル」では、移動販売員が月収100万円を稼ぐことも可能と主張しており、ビジネスモデルとしての成功を強調しています。冷蔵車に改造した軽バンを使用し、地域ごとに巡回販売を行うスタイルを確立しています。

地域の人々からは「新鮮な豆腐を家の前まで届けてくれる」と評価する声がある一方で、「昔と比べて品質が落ちた」という意見も見られます。また、染野屋の名前を借りた別会社が運営しているケースもあるようで、同じ名前でも品質にばらつきがあるという指摘もあります。

実際の店舗を持たず移動販売のみを行う業態は、低コストで運営できるメリットがありますが、顧客からは実店舗がないことへの不安の声も聞かれます。

移動販売と宗教の噂について

豆腐の移動販売と宗教の関連性については、ネット上でさまざまな噂が広がっていますが、実際にはほとんどが根拠のない情報です。検索サジェストに「豆腐 移動販売 宗教」というキーワードが表示されることから、このような噂が広がっているようです。

一部では特定の宗教団体が移動販売を行っているという噂もありますが、多くは誤解や偏見から生まれたものと考えられます。実際には、豆腐の移動販売は古くから日本の食文化を支える重要な流通形態であり、多くは家族経営や中小企業によって営まれています。

こうした噂が広がる背景には、移動販売という形態の不透明さや、普段見かけない販売車への不安感があるのかもしれません。また、独特の呼び込みスタイルや、地域によって異なる販売方法が「怪しい」印象を与えてしまうことも一因かもしれません。

信頼できる豆腐の移動販売業者は、食品衛生法に基づく営業許可を取得しており、適切な衛生管理のもとで営業しています。噂に惑わされず、実際の商品の品質や販売者の対応をもとに判断することが大切です。

値段の設定に関する疑問点

豆腐の移動販売で気になるのが値段の設定です。一般的にスーパーで売られている豆腐と比べると、移動販売の豆腐は高めの価格設定になっていることが多いようです。この価格差はどこから生まれているのでしょうか。

移動販売の豆腐が比較的高価な理由としては、まず材料にこだわっているケースが挙げられます。国産大豆を使用したり、天然にがりを凝固剤として使ったりすると、製造コストが上がります。一方、スーパーの安い豆腐は輸入大豆や安価な凝固剤(塩化マグネシウムや硫酸カルシウム)を使用していることが多いです。

また、移動販売には車両の維持費や燃料費、広い地域を回るための人件費など、店舗販売とは異なるコストがかかります。これらの経費が価格に反映されているとも考えられます。

さらに、移動販売の豆腐は「できたての新鮮さ」や「自宅まで届けてくれる便利さ」という付加価値も価格に含まれています。高齢者など外出が困難な方にとっては、この利便性は大きな魅力となっています。

価格設定に疑問を感じる場合は、どのような原料や製法を使っているのか直接販売者に質問してみるのも良いでしょう。

本物か偽物か見分ける方法

豆腐の移動販売で「本物」の良質な豆腐を見分けるポイントがいくつかあります。まず見た目では、色合いをチェックしましょう。良質な豆腐は自然な乳白色をしており、黄色みが強すぎたり灰色がかっていたりするものは避けた方が無難です。

次に香りです。新鮮な豆腐は大豆の優しい香りがしますが、古くなったものや品質の悪いものは酸っぱい匂いや異臭がすることがあります。販売時に新鮮な香りがするかどうかをチェックしましょう。

また、販売方法も重要な判断材料です。適切な温度管理がされているか、清潔な状態で販売されているかなど、食品衛生の基本が守られているかを確認しましょう。正規の移動販売業者は食品衛生法に基づく営業許可を取得しているはずなので、許可証の掲示があるかどうかも一つの目安になります。

信頼できる業者かどうかを判断するには、地域での評判も参考になります。長年同じ地域で営業を続けている業者は、それだけ地域住民から支持されている証拠と言えるでしょう。

最後に、素朴な方法として、少量を試してみて口当たりや味で判断するのも良い方法です。本物の良い豆腐は、大豆本来の風味と滑らかな食感が楽しめるはずです。

豆腐の移動販売が怪しいと言われる真相

移動販売車がラッパを鳴らす理由

広島や富山での移動販売事情

移動販売が意外と儲かるワケ

開業資金はどのくらい必要か

安い商品には理由がある

凍ってしまった商品の取り扱い

移動販売車がラッパを鳴らす理由

豆腐の移動販売といえば、独特のラッパの音色が特徴的ですが、なぜラッパを鳴らすようになったのでしょうか。実は豆腐屋さんがラッパを吹き始めたのは日露戦争後からだと言われています。それ以前は朝顔形の鈴(レイ)を振って存在を知らせていました。

日露戦争の勝利に沸いた時代の雰囲気の中で、軍隊で使われていたラッパが市民の間でも親しまれるようになり、豆腐屋の呼び込みにも取り入れられたとされています。ラッパは鈴よりも遠くまで音が届くため、広い地域を効率よく回れるという実用的な理由もありました。

また、街ごとや店ごとに異なるラッパの音色やメロディがあり、それを聞けば「あの豆腐屋さんが来た」とすぐにわかるという識別の役割も果たしていました。染野屋のような老舗では、独自のラッパメロディを代々受け継いでいるところもあります。

現代ではスピーカーを使って録音されたラッパの音やメロディを流す店も増えていますが、実際にラッパを吹く職人もまだ存在しています。伝統を守りながらも、住宅密集地域では音量を控えめにするなど、時代に合わせた工夫も見られます。

このラッパの音色は日本の食文化と結びついた貴重な「音風景」として、郷愁を誘うものとなっています。

広島や富山での移動販売事情

広島県や富山県では、豆腐の移動販売が今も根強く残っている地域として知られています。特に広島県の庄原市などの中山間地域では、高齢化が進む中で買い物弱者支援の役割も担っており、地域の食文化を支える重要な存在となっています。

広島県では「おとうふの伏見屋」など老舗の移動販売が人気を集めており、定期的な巡回ルートを組んで地域住民に豆腐や揚げ物を届けています。広島の移動販売の特徴は、豆腐だけでなく「がんす」と呼ばれる魚のすり身を使った揚げ物なども一緒に販売していることです。

一方、富山県では「三代目池田屋」など地元の大豆にこだわった移動販売が人気です。富山では冬場の積雪時期でも欠かさず巡回する移動販売車もあり、雪国の暮らしを支える存在として地域に根付いています。富山の移動販売の特徴は、呉汁(ごじる)と呼ばれる豆腐の副産物を使った汁物も一緒に販売していることです。

両地域とも、単なる商売を超えて、販売員と住民のコミュニケーションの場としても機能しており、特に高齢者の見守り役としての側面も評価されています。地域によって豆腐の固さや味の好みが異なるため、それぞれの地域の嗜好に合わせた商品展開をしているのも特徴的です。

移動販売が意外と儲かるワケ

豆腐の移動販売は「染野屋TV」などのYouTubeチャンネルで「月収100万円も可能」と紹介されており、意外と儲かるビジネスとして注目されています。一見地味な商売に思えますが、なぜ収益性が高いのでしょうか。

まず、固定店舗を持たないことで家賃や設備投資などの固定費を大幅に削減できるメリットがあります。軽バンを改造した移動販売車は初期投資こそかかりますが、ランニングコストは比較的低く抑えられます。また、電気代や水道代なども製造場所のみで済むため、効率的な経営が可能です。

次に、定期的な顧客ルートを確立できれば、安定した売上が見込めます。特に高齢者の多い地域では、重い豆腐をスーパーまで買いに行く手間が省ける便利さから、リピーターになってくれる方が多いようです。

さらに、豆腐は基本的な食材であり、日持ちしないため定期的に購入されるという特性があります。一度信頼関係を築けば、週に1〜2回は必ず購入してもらえる計算になります。

加えて、豆腐だけでなく油揚げやがんもどき、おからなどの関連商品も一緒に販売することで、客単価を上げる工夫も見られます。中には季節の惣菜や地域特産品なども取り扱い、品揃えを充実させている事業者もいます。

このように複数の要因が組み合わさることで、地道ながらも安定した収益を上げられるビジネスモデルとなっているのです。

開業資金はどのくらい必要か

豆腐の移動販売を始めるにあたって気になるのが開業資金です。一般的な目安としては、設備投資や車両購入、許認可取得などを含めて300万円〜500万円程度が必要とされています。

まず最も大きな出費となるのが製造設備です。豆腐製造に必要な石臼、煮釜、成型箱、冷却設備などを揃えると、小規模でも200万円前後はかかります。中古設備を探すことでコストダウンも可能ですが、衛生面を考慮すると新品購入が望ましい場合も多いです。

次に移動販売車両の準備です。軽バンを冷蔵設備付きの販売車に改造するための費用は、仕様にもよりますが50万円〜100万円程度が目安となります。場合によっては中古の販売車を購入する方法もありますが、状態によって追加修理費用が発生することもあります。

さらに、豆腐製造販売には食品衛生法に基づく営業許可が必要です。許可取得のための施設改修費用や申請費用として、20万円〜30万円程度を見込んでおくと良いでしょう。地域によって基準が異なるため、事前に保健所に相談することをおすすめします。

また、原材料の初期仕入れ費用や宣伝費、予備費として50万円〜100万円程度を確保しておくと安心です。特に開業直後は顧客ベースを築くまで収益が安定しないため、半年分程度の運転資金を用意しておくことが望ましいでしょう。

安い商品には理由がある

スーパーで売られている安い豆腐と、移動販売で購入できる比較的高価な豆腐には、価格差が生まれる明確な理由があります。両者の違いを知ることで、価格に見合った商品選びの参考になるでしょう。

まず原料となる大豆の違いが大きいです。安価な豆腐は主に輸入大豆(アメリカやカナダ、ブラジル産など)を使用しており、コストが抑えられています。一方、高価な豆腐は国産大豆を使っていることが多く、原料費が2〜3倍違うこともあります。

次に凝固剤の違いがあります。安い豆腐に使われる凝固剤は塩化マグネシウムや硫酸カルシウム、グルコン酸などの化学的に合成されたものが多いのに対し、高価な豆腐は天然にがりを使用していることが多いです。天然にがりは風味が良い反面、扱いが難しく製造コストが上がります。

製造方法の違いも価格に影響します。大量生産される安い豆腐は機械化された生産ラインで効率的に作られますが、移動販売などの小規模生産では手作業の工程も多く、時間と手間がかかっています。

また保存料や消泡剤などの添加物の有無も関係しています。安価な豆腐には日持ちを良くするための添加物が使われていることもありますが、手作りの豆腐は無添加で作られていることが多いです。

価格の違いには明確な理由があり、どちらが良いかは一概に言えません。用途や好みに合わせて選ぶことが大切です。

凍ってしまった商品の取り扱い

豆腐の移動販売では、冬場に商品が凍ってしまうケースがあります。特に気温が氷点下になる地域では、移動中や販売時に豆腐が凍結してしまうことも。凍った豆腐はどのように扱えばよいのでしょうか。

実は、豆腐が凍ってしまっても食べられなくなるわけではありません。凍った豆腐は解凍すると水分が抜け、スポンジ状の食感に変化します。これは「高野豆腐」と呼ばれる乾燥豆腐の製造過程と似ており、むしろ料理によっては使いやすくなることもあります。

凍った豆腐を美味しく食べるには、自然解凍するのではなく、凍ったまま料理に使うのがコツです。特に煮物や鍋物では、凍った豆腐を直接入れることで、出汁や調味料をよく吸い込み、風味豊かな一品になります。麻婆豆腐や煮込み料理にも適しており、崩れにくいという利点もあります。

また、凍った豆腐は水切りも簡単です。解凍過程で自然と水分が出てくるため、押し絞るだけで簡単に水切りができます。この性質を利用して、ベジタリアン料理のミートソース代わりにしたり、サラダのトッピングにしたりする活用法も人気です。

移動販売業者も、冬場は「凍った場合の美味しい食べ方」を紹介するなど、季節に合わせた情報提供をしていることが多いです。思わぬハプニングも料理の幅を広げるチャンスと捉えてみてはいかがでしょうか。

豆腐の移動販売が怪しいと思われる要素を総括

記事のポイントをまとめます。

- ラッパの音がうるさいという苦情が地域住民から寄せられている

- 染野屋は創業100年以上の老舗だが運営実態に疑問の声もある

- 移動販売と宗教の関連性は根拠のない噂である

- 移動販売の豆腐は店舗販売より高価格になることが多い

- 良質な豆腐は自然な乳白色で大豆の優しい香りがする

- 豆腐屋のラッパは日露戦争後に使われ始めた文化的習慣

- 広島や富山では高齢者支援として移動販売が根付いている

- 固定店舗を持たないため固定費が削減できるビジネスモデル

- 開業資金は設備や車両含め300〜500万円程度必要

- 安い豆腐は輸入大豆や化学合成の凝固剤を使用している

- 高価な豆腐は国産大豆や天然にがりを使うことが多い

- 凍った豆腐はスポンジ状になるが調理法を工夫すれば美味しく食べられる

- 食品衛生法に基づく営業許可取得が必要

- 定期的な顧客ルートの確立で安定した売上が見込める

- 伝統的な販売方法と時代に合わせた工夫の両立が求められる